日常生活に採り入れやすい伝統的工芸品、村上の「鈴木漆器店」。

ものづくり

2021.03.20

あえてアンチテーゼも導入。元銀行員の職人が、村上木彫堆朱を再び「普段使い」へ。

繊細な彫刻が施された、朱色の雅な家具や花器、茶道具。村上市で数百年前から脈々と受け継がれている国指定の伝統的工芸品・村上木彫堆朱は、主に結婚時の引出物など冠婚葬祭の記念品として贈られ、村上では多くの家庭で実際に利用されてきました。しかし生活様式の変化などもあり、近年は特に若い世帯で実使用されることが少なくなり、日常生活とは少し離れた存在になっているのが現状です。そんな中、市街に店を構える「鈴木漆器店」では、従来の製品も手掛けながら、地元の伝統的工芸品をより気軽に日常生活に採り入れてもらおうと、趣向を凝らした商品も展開しています。2年ぶりの「町屋の人形さま巡り」が開催中の村上市街を訪ね、同店の職人・鈴木伸也さんにいろいろとお話をうかがってきました。

鈴木漆器店

鈴木 伸也 Shinya Suzuki

1972年、鈴木漆器店の三男として生まれる。新潟大学経済学部を卒業し、県内地銀に入行。30歳を前に退職し、村上木彫堆朱を製造・販売する家業に入る。創業者で伝統工芸士の父・正さんに師事しながら地元の村上高等職業訓練校で彫りと塗りの両方を修め、自身も2015年、42歳で彫師として伝統工芸士の認定を受けた。近年は、炭粉を全体に施したオリジナル食器ブランド「SUMI・CO」の展開やレーザー彫刻の導入など、新たな試みに意欲的に取り組んでいる。5歳と2歳、二児の父で、在宅で仕事をしながら子どもを見られるのが「職人で良かったと思うことのひとつ」とか。

本物の「堆朱」とは? 「村上木彫堆朱」の名称にまつわる意外な歴史。

――2年ぶりの「人形さま巡り」が開催中ですね。鈴木漆器店さんも参加されていますが、入りはいかがですか?

鈴木さん:やっぱりあまり多くはありません。来てくれる方も、地元や県内、近県からのお客さんが中心です。以前は海外からも来てくれたりしてたんですけど、今回はさすがにいらっしゃいませんね。

――そうですよね……。ではまず、お店の紹介をしていただいてもよろしいでしょうか?

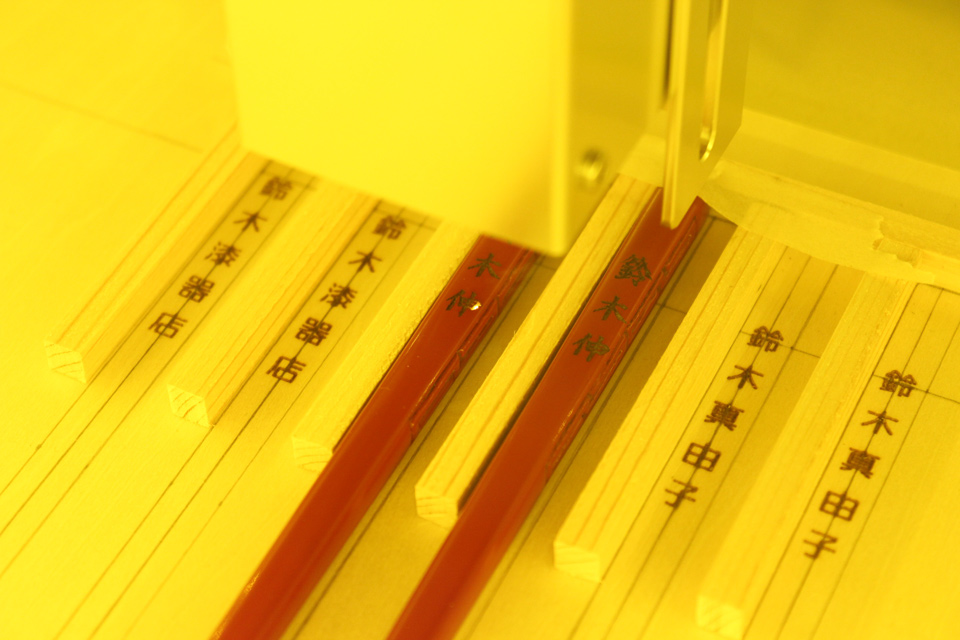

鈴木さん:当店では村上木彫堆朱の製造と販売をしています。父が昭和39(1964)年に開業しました。櫃や花瓶、盆といった大物から、茶托や箸などの日用品、アクセサリーまで、またオーダーメイドから既製品まで、村上木彫堆朱の製品ならひと通り取り扱っています。近年は、本来は漆器の下地に使用される炭粉を表面の全体に施したオリジナルの食器ブランド「SUMI・CO」や、レーザー彫刻の根付け(ストラップ)、またつい先日始めたばかりの「名入れ箸」など、比較的安価で、現代の日常生活にも採り入れてもらいやすい商品にも力を入れています。

――あの、すごく今さらで恐縮なんですが、村上木彫堆朱について改めて教えていただければ……。

鈴木さん:大丈夫ですよ(笑)。もともと「堆朱」っていうのは、中国大陸から日本に伝わったもので、その名の通り漆の堆積、つまり漆を何百回も塗り重ねてつくるもので、原料は漆のみ。ものすごい手間と時間、また漆がかかるため超高級品です。その廉価版というわけではありませんが、木地に漆を塗り重ねたのがいわゆる漆器で、こちらの方がもちろん一般化します。江戸時代の村上では、漆の産地があったことや、城下町ゆえに高い彫刻技術を持った大工が多くいたこと、また藩として奨励したことなどから、木地に模様などを彫り込んで漆を塗る独自の技法が発達し、その技法で作られた製品は「村上堆朱」と呼ばれ、伝えられてきました。なので村上で「堆朱」というと、今でも一般的には木地に彫刻して塗ったものを指すんです。漆100%の本来の意味での「堆朱」は、「本堆朱」とか「本堆」と呼ばれます。で、その「村上堆朱」は戦後の昭和30年には県の文化財にも指定され、その後は国から伝統的工芸品の指定を受けるところまでいったんですが、直前で一旦却下されちゃったんです。理由はまさにその「村上堆朱」という名称で、確かに厳密には漆100%の「堆朱」ではない。そのため「村上『木彫』堆朱」と名称を更新して再申請し、昭和51年にめでたく伝統的工芸品の指定を受けました。

銀行員から職人の世界に入り、親子2代で二刀流。

――なるほど。呼び名の変遷は面白いですね。お店の特徴について、もう少し詳しく教えてください。

鈴木さん:うちの店ならではの特徴といえば、父と私、親子2人とも彫りと塗りの両工程を手掛けていることでしょうか。職人はどちらか一方に特化するのが一般的で、自分がやらない方は別に職人を雇ったり外注に出したりするのが普通ですが、うちは木地さえあれば一人でできちゃいます。両工程を単独でやるのは、村上木彫堆朱の中ではうちくらいかもしれません。

――そうなんですね。それはどんな目的、あるいはきっかけで?

鈴木さん:父はもともと彫師だったんですが、彫師が店を開くのって実は難しいんですよ。というのも、納品スケジュールのイニシアチブは最終的に仕上げる塗師が握っているので、塗師が店を開くのが普通なんです。つまり、いくら彫師ががんばっても、塗師が塗ってくれなきゃ最終的には商品にならない。漆器屋自体が「塗師屋」って呼ばれていたくらいですからね。それでいろいろ苦労があったみたいで、父は塗りも手掛けることにしたようです。町屋という住商一体型の家で、幼い頃から父の仕事を間近で見ながら育ってきた私も、いざ職人の道に進むと、どちらか一方でなく自然と両方を志向していました。

――両方やるメリット、また逆にデメリットもあるんでしょうか?

鈴木さん:メリットは先ほど挙げたように木地さえあれば一人で完成まで持っていけることですね。片方の作業を待つ必要がなく(笑)、スケジュールを含めあるていど自分の思い通りに作れます。また両方やることで、それぞれの腕に対して相乗効果のようなものもあると思います。塗りをやることで彫師として、また彫りをやることで塗師として、相互に自分の技術を客観視できて技術を高め合えるというか。逆にデメリットは、他の作業を並行してできないことです。別々の人間がやるのであれば自分が彫っている間に他の製品を塗ってもらう、あるいはその逆、という効率的なサイクルでできますが、一人で両方やっていると、身体はひとつしかないのでどちらかの作業しかできない(笑)。

――そうですね(笑)。

鈴木さん:職人はひとつの道を究めるイメージがありますけど、これからさらに職人が少なくなる一方の中、両方やれることは強みになってくると思っています。

――伸也さんはもともと銀行員とのことですが、家業に入って職人になったきっかけは?

鈴木さん:私は3人兄弟の三男で、家業も最初は長兄が継いでいたんですが、病弱で早世してしまったんです。それで家業というか家そのものをどうするかという話になって、次兄も私もまったく別の仕事をしていたのですが、次兄はすでに所帯を持って別の場所に家も建てていたので、私が家に戻ることになりました。長兄が亡くなったのは私が25歳のときだったんですが、本格的な転勤生活が始まる前の29歳のときに退職して、実家に帰りました。

――それまで村上木彫堆朱については?

鈴木さん:幼い頃から慣れ親しんではいて、社会人になってからも休日に催事の出店を手伝ったりしたことはありましたが、本格的に技術を学んだのはもちろん帰ってきてからでした。父に師事しながら村上にある高等職業訓練校に4年間通い、先に話した通り彫りと塗りの両方を修めました。

いずれは手彫りとレーザーの融合を。村上木彫堆朱を選択肢の一つに。

――近年手掛けている新機軸の商品について教えてください。まずこの漆器らしからぬマットな質感の黒い食器「SUMI・CO」というのは?

鈴木さん:その名の通り、これは「炭粉」を全面に施したものです。「炭粉」というのは、村上木彫堆朱では通常使わないのですが、本来漆器の下地として用いられるものです。この「炭粉」を表面の一部分だけに施した製品はこれまでも注文を受けて作ったことがあったのですが、ある日、「全体を黒く炭粉で覆ったものを作れないか」という依頼を受けて。実際に試作してみると質感がすごく良かったんです。でもさすがにこれは村上木彫堆朱とはいえない。であればうちの店のオリジナルラインとして展開してはどうかと考え、「SUMI・CO」というブランド名を冠して普段使いできる食器類を商品化しました。彫りなどの装飾はせずできるだけシンプルに、また漆でなく炭粉が主体なので、価格も堆朱に比べリーズナブルに抑えられています。

――レーザー彫刻も導入したんですね。

鈴木さん:最初は観光で村上を訪れた方が気軽に購入できる堆朱のお土産として、漆を塗った板にレーザーで図柄を彫った根付け(ストラップ)やチョーカーを開発しました。手彫りでなくレーザー加工とすることで量産を可能にして、低価格にしました。これらの加工は外注ですが、最近は店にもレーザー加工機を導入して、定番商品のひとつ・雷紋入りの箸に名前などの文字をその場で入れられる「名入れ箸」も始めました。

――彫師として、アンチテーゼともいえる機械加工をあえて採り入れたのは?

鈴木さん:確かに、自己否定しているような側面はあるかもしれないですね(苦笑)。ただ、手彫りとレーザーは今のところ本当に別物です。レーザーは直線や図形、文字など規則的なものは得意ですが、平面的で、手彫りのような立体感や奥行き、またそれが生み出す味わいのようなものはまだ出せません。どちらが正しいかということではなく、今後は両者を融合させた表現ができないかなと考えています。まだ研究中ですが、それこそ彫りと塗りを両方やることで相乗効果が得られるように、手彫りとレーザー、お互いの長所を引き立て合うような表現や製品ができればいいなと思っています。

――なるほど。最後に今後の展望を伺おうと思っていたのですが、先に答えていただきました(笑)。

鈴木さん:すいません(笑)。今後の展望としてはそれに加え、一連の新商品も同じ思いで始めたのですが、村上木彫堆朱を、普段使い、あるいはちょっとした記念品の選択肢のひとつにまた入れてほしいなと思っています。使い込むほどに艶が出て、末永く愛用できるものですから。また最近はコロナもあってなかなか難しいのですが、海外の方にも村上木彫堆朱の魅力を知ってもらいたいと思っています。一昨年くらいに国内の他ジャンルの伝統工芸作家と台湾へ行ってきたのですが、想像以上に好感触で、実際にオーダーもいただきました。堆朱のルーツは中国大陸ですが、現地にはここまで繊細な彫刻を施しているものはなかなかないみたいです。今後もぜひひとりでも多くの方に魅力をPRできたらなと思っています。

――期待が持てますね。本日はありがとうございました!

■新商品価格

SUMI・CO 1,000yen~

根付け 1,980yen

名入れ箸 4,400yen ほか

Advertisement

関連記事

ものづくり

服作家「SAGE**」が仕立てる、思いやりと愛情の詰まった服。

2024.10.21

ものづくり

「雑貨SHOP Aimer」に集まる、ハンドメイド作家の素敵な雑貨たち。

2020.04.21

ものづくり

「日本で最後の下駄屋」を目指す鯛車商店街の「小林履物店」。

2021.01.29

ものづくり

気軽に楽しめる「ぼんさい屋とき」のインディーズなミニ盆栽。

2020.03.18

ものづくり, 僕らの工場。

僕らの工場。#2 誠実な職人たちの靴工場「コージ製靴」

2019.04.27

ものづくり

大切なものを入れる「ちょうどいい」箱を製造する、村上の「藤井折箱屋」。

2021.02.20