近代和風住宅をアート空間に。中央区の芸術・文化施設「砂丘館」。

カルチャー

2025.08.03

中央区西大畑町にある芸術・文化施設「砂丘館」。建物は、昭和8年に建設された旧日本銀行新潟支店長役宅。戦前の日本銀行の役宅が残っているのは、国内でふたつだけ。ほとんどの調度品は、この住宅でもともと使われていたものだそうです。館長を務めるのは、先日ご紹介した「新潟絵屋」の代表でもある大倉さん。これまでのキャリアや「砂丘館」誕生時のエピソードなど、いろいろとお話を聞いてきました。

砂丘館

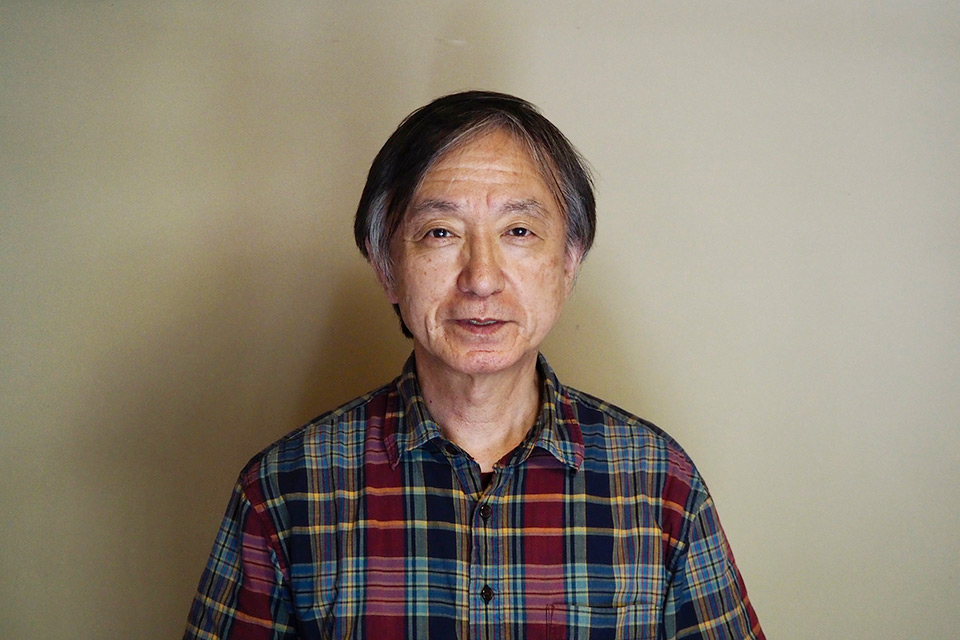

大倉 宏 Hiroshi Okura

1957年新発田市生まれ。東京藝術大学を卒業し、新潟市美術館の学芸員として1985年から5年間勤務。その後は子育てに専念しながら、美術評論家兼専門学校講師としても活動。2000年に「新潟絵屋」を立ち上げる。「砂丘館」館長、「新潟絵屋」運営委員・理事長。

ひと足先に誕生した姉妹施設「新潟絵屋」のはじまり。

――大倉さんは「新潟絵屋」の代表であり、創設メンバーのおひとりです。今日は「砂丘館」についていろいろお聞きしたいと思っているのですが、その前に「新潟絵屋」の立ち上げに至るまでのことを教えてください。

大倉さん:「新潟絵屋」をはじめたのは、2000年の6月です。専業というわけではないものの、しばらくは「新潟絵屋」の活動に明け暮れる日々が続きました。現在「絵屋」では月2回の展示を行っていますが、その頃は月3回でしたから。作家さんとの交渉、作品の選定に搬入、片付けとやることは山ほどありました。

――「絵屋」創設のきっかけは?

大倉さん:長女が生まれる前に、ヨーロッパを旅したことがあってですね。そこでの街並みがあまりに美しくて、感銘を受けたんです。すると今まで普通に思えた新潟の近代的な風景が、とても醜く見えるようになって。「きれいだ」と感じられるのは、古いものばかり。その頃から古民家に興味を持ちはじめて、本を読んだり各地の民家を訪ねたりするようになりました。新潟市内、特に下町には古い建物がたくさんあるんですよね。後に「絵屋」のメンバーとなる何名かで、「新潟下町の歴史的景観を愛する会」を発足したんです。

――大倉さんは、新発田市のご出身ですよね。下町とはどんなご縁が?

大倉さん:そう、そこなんです(笑)。私に限らず、メンバーの誰も下町に住んでいなかったので、「古民家でも借りて活動拠点にできたらいいね」なんて雑談をして、それでかたちになったのが、「新潟絵屋」です。たまたま空いていた下町の古民家をメンバーのひとりが借りることになって。でも2階建てをまるまる借りるにはもうちょっとお金がかかるということで、私が「1階を使ってみんなで画廊をやろう」と提案しました。それが「絵屋」の建物です。

――そういうことだったんですか。

大倉さん:私は、家に絵を飾るのが大好き。新潟市に引っ越してきたのは、1983年。はじめは6畳くらいのアパート暮らし。それから結婚して別の小さいアパートに住んで、次は西区の古い平屋を買いました。どこの家で暮らしていても、購入できる範囲の、それこそ数万円の小さな絵とか、ちょっと頑張って買ったそこそこの値段の絵とかを十数点、季節ごとに飾り替えて楽しんでいます。絵を替えると家全体が変わって。その様子が好きだから、もっと絵が欲しくなるんですけど、新潟には絵を買える場所は多くはありません。「この町に、好みの画廊があったらいいのに」と思っていたので、それなら「自分たちで作っちゃおう」としたわけです。私たちが画廊をはじめることで、新潟で絵を買える場所が増えて、その結果、家で絵を楽しむ人たちが増えていって。「そうなったらいいな」と、自分なりのビジョンを持っていました。

アートと古民家が結びつき、「砂丘館」オープン。

――「新潟絵屋」は、今年25周年を迎えられました。おめでとうございます。

大倉さん:オープン当初は期待に胸を膨らませていましたが、連日大盛況というわけでもなくてですね。1日数人のご来場のときもあって「やっぱり作品が売れなかったね」「ダメだったね」なんて、反省しながら続けてきました。みなさんからご支持をいただけているなと感じるようになったのは、この10年くらい。「絵屋」のスタッフ、井上さんの存在が大きいです。彼女は、いい感じでコミュニケーションを取る人なのでね。

――先日の取材では、その井上さんにもお世話になりました。

大倉さん:一方の私は、絵を観ているのが好きなだけで、作家さんやお客さんと話をするのはあまり得意じゃないんです。できる限り絵を「いいかたち」に飾って、黙っているだけで売れたらいいなと思っているくらい。でもやっぱりほら、おしゃべりしないといけないじゃない(笑)。そういう意味では、私は商売には向いていないと思うんですけど、はじめた以上は、とにかく関わり続けようと決めていました。「絵屋」ができたときは、赤ん坊が誕生したような感覚で。「いつも関わり続けていないと、死んでしまうかも」と思ったんです。

――「絵屋」スタートの5年後に開館した「砂丘館」についても教えてください。

大倉さん:1999年に新潟市がこの建物を買い取り、「日銀の新潟支店長の邸宅ですよ」と、昔ながらの建物自体を売りにして公開しました。「珍しいから」と当初はかなりの来場人数だったそうですが、しばらくすると減ってしまって。それで市と検討委員会が協議した結果、「ここを芸術文化施設として活用する」ということに決まったんです。

――その検討委員会には、大倉さんも参加していたんですか?

大倉さん:はい、私も委員会メンバーでした。日銀がこの建物を売りに出したときに、市に「買い取ってほしい」と要望を出したのは、私を含めた「古い建物を大事にしようと活動する市民団体」でした。その流れで、旧日本銀行新潟支店長役宅の検討委員会にも加わっていたんです。

――その後、館長が大活躍する予感がしています(笑)

大倉さん:私はもともと、家に絵を飾ることが好きだったわけです。「絵屋」だって、わざわざ内装を普通の家に近づけたくらいですから。そんな思いでいた人間なので、「一軒家を丸々活用できるんだったら、こんないい話はない」と興味津々でした(笑)

――ふふふ。

大倉さん:指定管理者制度の導入が発表されたとき、「ぜひやりたい」と手を挙げました。でも、周りは大反対。唯一賛成してくれた人とふたりで指定管理者向けの説明会に参加したら、けっこうたくさんの人が来ていたんですよ。隣は、たまたま「株式会社新潟ビルサービス」さん。私が周りに反対された理由は「あんな大きな建物を何の経験もない人間がどうやって管理するのか」という点。それは「新潟ビルサービス」さんのお得意分野なので、私から一緒に提案することをお願いしたんです。自主事業は「新潟絵屋」が、管理は「新潟ビルサービス」さんが担うかたちで、無事に共同指定管理者として採択されました。「砂丘館」という名前は、そのとき提案した名称です。

切っても切れない、「家と絵」の間柄。

――「砂丘館」では、どんな企画を開催しているんですか?

大倉さん:当初から、展覧会にとどまらず、ここだけの素敵な空間をみなさんに楽しんでいただきたいと思っていました。例えばコンサートなど音楽の催し、ダンサーさんの公演、落語、季節ごとの飾りものにまつわる教室。展覧会、芸術文化の催し、生活文化の催しの3つを柱にしています。

――それぞれのお部屋には、絵が飾られていますね。

大倉さん:日本の家には、掛け軸、屏風、襖絵と、ところどころに絵がありました。おそらく「額に入った絵」がなかなか売れないのは、洋画を飾る場所が日本の古民家にはないからだと思っています。床の間に油絵を飾る人は、あまりいませんよね。

――そう思います。

大倉さん:でも私たちは、現代アートや洋画と呼ばれる絵であっても、「日本家屋に自由に飾れるんだ」と積極的に提案したいんです。作品は建物の奥のギャラリーだけでなく、日本間、洋間、廊下もぜんぶ使って展示しています。

――へぇ~。そう聞くまでは、ギャラリーとそれ以外の建物で役割が分かれていると思っていました。

大倉さん:今お話したことをわざわざ説明することはないんですけどね。言葉にしてしまうと、押し付けがましいでしょう(笑)

――和風住宅と現代アート、まったく違和感を感じません。

大倉さん:「床の間に油絵が飾ってある」と不思議がられる方がいるんですけどね。見慣れるうちに、自然と一体化するものですよ。「和風住宅に洋画という組み合わせは特別じゃない、普通だ」って、何度もここへ足を運んでいる人ほど、そう刷り込まれているかもしれません。

――想像していたよりも気軽に作品を鑑賞できそうです。

大倉さん:この建物とアートの組み合わせを「自然なもの」として見てもらいたいなと思っています。ごく普通に「どこかのお家に遊びに行ったら、絵が飾ってあったよ」という感じに。

――どうして、そう思われるんでしょう?

大倉さん:美術館で働いていた頃は、「専用のスペース」に美術を飾っていました。それが、退職して10年間の間に自宅に絵を飾るようになって、古民家を好きになって、そして古民家のようなギャラリーで絵を飾るようになりました。絵を家なしでは考えられないし、家を絵なしでは考えられないんです。

――最後に、まだ砂丘館へ来たことがない人へ、大倉館長からのメッセージをお願いします。

大倉さん:「砂丘館」は、家の中に、絵、お花、本といろいろなものが置いてあります。そういうものを一緒に目にすることで、「絵」は日々の生活を豊かにするもの、しかも、特別なものではないと感じてもらいたいですね。「絵を生活のお供に飾ってみようか」「気に入った絵を買ってみようか」と思ってもらえたら嬉しいです。

※写真の一部は、写真家の村井勇氏提供。

旧日本銀行新潟支店長役宅 砂丘館

新潟市中央区西大畑町5218-1

025-222-2676

Advertisement

関連記事

Photograph, カルチャー

Girls Photo Session She:vol.1 佐藤美咲

2019.03.31

カルチャー

「てるてる坊主」を現代アートにしちゃったアーティスト「今井翔太」。

2022.11.17

カルチャー

[Things Music]自然の音を使う電子音楽家「Masaaki Haga」。

2023.01.23

カルチャー

築100年の古民家「GUGUGU」で交わるヒト・モノ・コト。

2023.09.22

カルチャー

ラジオから司会、漫才まで。マルチに活躍するローカルタレント「ベリオ」。

2025.08.09

カルチャー

藤井道人監督作品「青の帰り道」。新潟でリバイバル上映。

2019.08.03