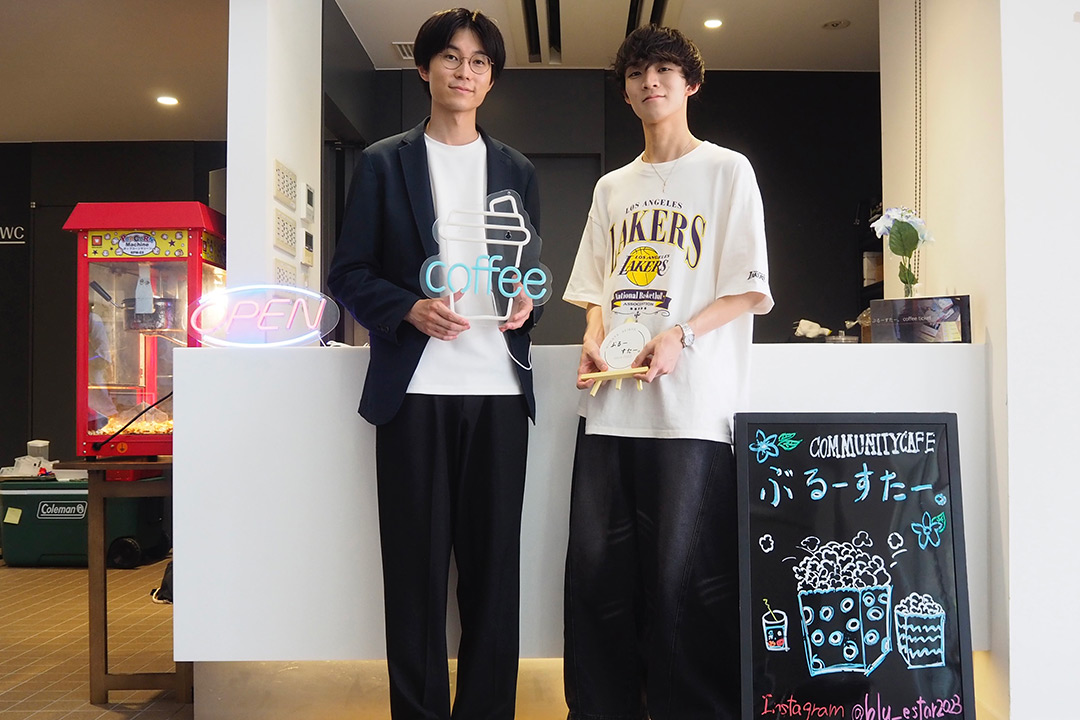

新潟青陵大学の学生が運営する、つながりを生むカフェ「ぶるーすたー。」

その他

2025.08.10

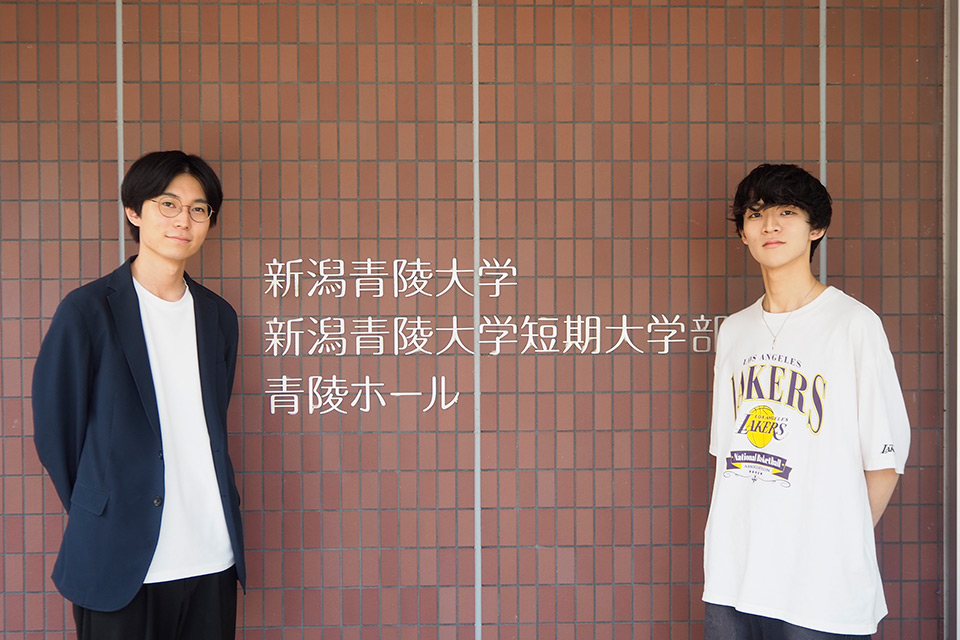

新潟青陵大学の学生たちが運営するカフェ「ぶるーすたー。」は、コロナ禍に入学し、さまざまな制限の中で学生生活を送った社会福祉学科の現4年生が中心となって活動しています。担当教授である三浦修教授は、「コロナ禍であっても、学生たちには主体的に取り組む経験をしてもらいたかった」のだそう。今回は「ぶるーすたー。」の運営メンバー、神田さんと山田さんにいろいろとお話を聞いてきました。

新潟青陵大学

神田 洸樹 Kouki Kanda

2003年新潟市生まれ。新潟青陵大学社会福祉学科4年生。「ぶるーすたー。」統括。精神保健福祉士の資格取得を目指して勉強中。山田さんとは、高校の同級生。車の運転が好き。

新潟青陵大学

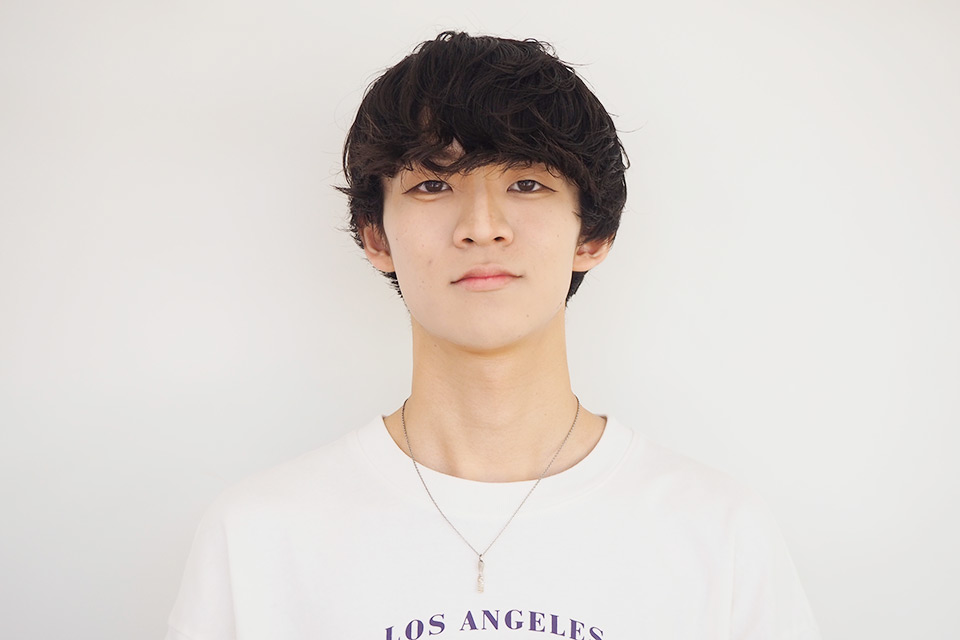

山田 怜央 Reo Yamada

2003年新潟市生まれ。新潟青陵大学社会福祉学科4年生。コーヒー好きで、「ぶるーすたー。」ではレシピ開発や焙煎用具の手配、イベント来場者へコーヒーの説明をする役割を担っている。

特殊すぎるコロナ禍の学生生活。自分たちが「つながり」を作る側に。

――「ぶるーすたー。」はいつ、どういう経緯ではじまったんですか?

神田さん:スタートしたのは2023年の6月です。でもきっかけはその前、僕らが1年生のときで、社会福祉学科でコミュニティビジネスの授業を受けたんです。それで、地域に居場所を構えてきちんとで商売を成立させているコミュニティビジネスの事例が静岡にあると知って、希望者で見学に行ったんです。

山田さん:しかも、僕たちと同じ学生さんが運営しているお店だったんだよね。

――そこで、どんなことを感じましたか?

山田さん:レストランみたいにしっかりと食事を出すスタイルで営業していて、学生が運営しているなんて信じられませんでした。率直に「すごいな」って。「同じようにはできないだろうな」って、圧倒されました。

神田さん:見学に行っただけでは、僕たちにできることはほとんどありません。本当のことを言うと、三浦先生が「地域と密接に関わるカフェをはじめよう」と旗振りをしてくれたから、いろいろなことが実現できたんです。それでも、僕たちなりの思いもあって。

――その思い、ぜひ教えてください。

山田さん:僕たちはコロナ禍の2022年に入学したんです。だから、ふたつの班に分かれての授業など制限のある学生生活を送ってきて、同級生とのつながりを希薄に感じていて。それが「地域」という大きな括りになったら、なおさら自分たち自身、つながりを感じにくいんじゃないかと思ったんです。交流スペースやカフェがあれば、「つながり」を提供できるんじゃないかなって思いがありました。

神田さん:僕たちは高校の同級生ですけど、一緒に授業を受けたことがなかったから、同じ大学、同じ学科に進学しているなんてしばらく気づかずにいたんです。それくらい「つながり」を感じられない学生生活でしたね。

少しずつ、着実に。コミュニティビジネスを実践。

――「ぶるーすたー。」は、どんな活動をしているんですか?

山田さん:学内での定期的な出店、それから外部のイベントや福祉関連の催しなどに参加させてもらっています。

神田さん:コーヒー、カフェオレ、特別配合のブルーレモンスカッシュなどが定番メニューです。オリジナルのみつろうラップやコーヒーの出がらしで作った脱臭剤などの販売もしています。

――「ぶるーすたー。」が動き出すまで、大変だったことはなんですか?

山田さん:どんな目的で行うのか明確になっていなかったので、ぞれぞれのメンバーが目指すゴールがバラバラでだったんです。それをひとつにして、「コミュニティを巻き込み、ビジネスとして展開していく」と方向づけるまで割と時間がかかりました。

――活動する中で、印象に残っていることや手応えがあったら教えてください。

山田さん:この取材の前に「これまで、どんな感じだったかな」っていろいろ振り返ったんです(笑)。「ぶるーすたー。」が動き出したのは1年生のときで、今は4年生。その間に運営メンバーは増えたし、学外イベントなどにも出店するようになって。なんだか、つながりがじんわり増えていっているなという実感があります。

神田さん:単純にコーヒーやポップコーンなど、商品を売るだけだと、ただのビジネスです。コミュニティとの関わりとか、課題解決ってところにまで結びつけなくちゃいけないから難しくて。でも学外での交流会やイベントへ参加するたびに、地域の方や普段なかなか接点を持てずにいる先生とお話できるので、「だんだんかたちになってきているな」っていう手応えはあります。

「ぶるーすたー。」のこれからを、後輩たちへ託して。

――何もないところからかたちにしていく労力って、ものすごいものがあると思います。

山田さん:そういう経験は「ぶるーすたー。」がはじめてでした。バイトとは違う達成感があって。これから社会に出ても、「ぶるーすたー。」で積み重ねたことが生きると思っています。

神田さん:身近に前例がないから誰にも聞けない大変さがありました。統括として会計やシフト作成を任されていたんですが、「一応やってはいるけど、これで大丈夫なのか」って手探り状態で。それでも運営を続けられたことが自信になりました。「やればできるじゃん」って。

――来春には卒業を迎えるおふたりですが、「ぶるーすたー。」の今後にはどんなことを期待していますか?

神田さん:この取り組みの根本には「コミュニティビジネス」という考え方があります。コミュニティビジネスってすごく自由な捉え方ができる反面、何をしているのか、何のためのものなのかが分かりにくいんです。答えは人によって違うんだけど、「ぶるーすたー。」では、メンバー内である程度統一感のある考えを持っていないといけないと思うんです。卒業するまでの間に、その基盤となるものを作っておきたいと思っています。

山田さん:7月に就労支援施設の協力を得て、障がいのある方と一緒に「ぶるーすたー。」を運営する経験をしました。社会福祉を学んでいる立場ですので、今後は今まで以上に支援を必要とする方々と協働してつながりと絆を生み出せていきたいと思っています。僕たちが卒業したあとも、そうした役割を担うカフェであってほしいです。

――来年以降は、きっと後輩の皆さんがおふたりの意思を受け継いでくれますね。

山田さん:僕は福祉関係の職場に就職する予定なので、卒業後も「ぶるーすたー。」とは関われるんじゃないかなと思っていて。もし職場でイベントを行うことがあれば、「ぶるーすたー。」に「協力してくれませんか」って相談ができるかも。新しいつながりを作るお手伝いができれば、未来の「ぶるーすたー。」のためになっていいかなって思うんです。

神田さん:僕は統括という立場を経験させてもらって、チームで活動していく中でどうしても指示の出し手、受け手みたいな関係になってしまうところが気になっていて。そうならないようにもっと気をつけないといけないし、メンバーひとりひとりが主体的に動けるように、どんどんみんなに役割を任せていこうと思います。

COMMUNITY CAFÉ SEIRYOぶるーすたー。

Advertisement

関連記事

その他

雑貨だけじゃなく雰囲気まで楽しめる「アメリカン雑貨 ROUTE402」。

2024.02.06

その他

「グローバルユース国連⼤使」の山本栞鳳さんが、カンボジアで得た学び。

2023.09.11

その他

足に合った靴をしっかり測っておすすめする、靴のプロの店「Sano」。

2021.08.17

その他

元プロボクサーが運営する、アットホームなスポーツジム「不死鳥道場」。

2023.11.02

その他

暮らしに華やかさを添える「CHERE BEAUTE」のフラワーシャンデリア。

2024.11.05

その他

新潟をもっと楽しく。地域活性を目指す「若者未来創造プロジェクト」。

2019.06.24