人がつながり、地域がひらく。

「オーライ!発酵街道開」

その他

2025.11.20

10月に西区、西蒲区、弥彦村で開催されたイベント「オーライ!発酵街道開」。「発酵街道」と名づけられたエリアで、発酵にまつわる食材を使ったメニューの提供や、蔵開き、ワークショップなどが行われました。このイベントを企画した新潟市西区役所の五十嵐さんと、以前「潟マルシェ」でお話を聞いた株式会社U・STYLEの松浦さんに、イベントをはじめたきっかけや、イベントのことなど、お話を聞いてきました。

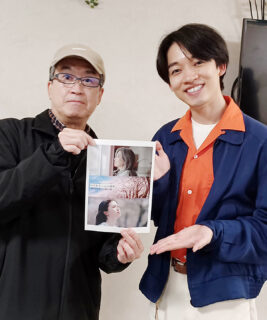

松浦 柊太朗

Shutaro Matsuura(株式会社U・STYLE)

1993年新潟市生まれ。デザイン会社「株式会社U・STYLE」に勤める。デザインのディレクション業務に携わりながら「潟マルシェ」を運営。新潟市西区の「佐潟エリアブランディングプロジェクト」ではディレクターを務める。

五十嵐 圭太

Keita Igarashi(新潟市西区役所)

1980年福島県生まれ。2012年に新潟市役所へ入庁し、2023年から西区役所地域課に勤務。同年、同僚2人とともに「佐潟エリアブランディングプロジェクト」を立ち上げ現在に至る。

地域を見直して見つけた、

「発酵」という地域資源。

――10月4日から13日にわたり、「オーライ!発酵街道開2025」が開催されました。このイベントができたきっかけを教えてください。

松浦さん:そもそも「発酵街道開」の前段階として、「佐潟エリアブランディングプロジェクト」というものがあるんです。佐潟を中心に半径5kmくらいのエリアを「佐潟エリア」と呼び、このエリアにどんな地域資源があるのか、リサーチを行いました。そこからこの「佐潟エリア」が目指す8つのビジョンを立てたんです。

――今ある資源に価値を見出して、地域を盛り上げようということですね。

松浦さん:佐潟特有の地形や立地、歴史など、魅力的な地域資源がたくさんあるなかで、日本酒やワイン、ビール、漬物やパンなど、発酵にまつわる食品をつくっているお店がたくさんあることがわかったんです。そこで「発酵」というキーワードは、8つあるビジョンのうちのひとつに含まれることになりました。

五十嵐さん:最初に「佐潟エリア」のビジョンをつくり、そこからビジョンに近づくための最初のアクションを考えよう、というのがこのプロジェクトの流れでした。そうして企画されたのが「オーライ!発酵街道開」だったんです。でも実は、最初からイベントを開催しようとは思っていなかったんですけどね。

――ではどのようにイベント化されていったのでしょう。

五十嵐さん:「佐潟エリア」のビジョンをつくったはいいけれど、地域の人にまだ知られていないと感じていて。まずは関わり方を一緒に考えて欲しくて、「じゃあ、イベントとしてやってみよう」と企画をはじめました。

――そうして「オーライ!発酵街道開」を開催することになったんですね。そもそも「発酵街道」とは具体的には?

松浦さん:かつて西区から西蒲区、弥彦に通っていた「北国街道」付近のエリアのことです。江戸時代につくられた街道で、弥彦神社への参拝や、佐渡の金銀を江戸に運ぶためなど、さまざまな用途で使われたんです。今このエリアには、酒蔵が8蔵あるのですが、そのほとんどが旧北国街道の周辺に立地しています。またほかにも、ワイナリーが6軒、ブルワリーが4軒、漬物屋さんが9軒、パン屋さんが何軒かあり、発酵にまつわる場所がたくさんあります。「北国街道」の歴史や今の状況を踏まえて「発酵街道」と名づけました。

五十嵐さん:「佐潟エリアブランディングプロジェクト」は佐潟周辺をひとつのエリアとして捉えていましたが、「発酵街道」は「佐潟エリア」を含めた、より広い範囲をエリアに設定しています。蔵開きのように「発酵街道」というエリアも開いていこう、ということで「オーライ!発酵街道開」という名前になりました。

Advertisement

お酒がぷくぷく発酵するように。

地域の人もつながり、発酵していく。

――「オーライ!発酵街道開2025」ではおよそ30のコンテンツが参加していました。

五十嵐さん:エリアの範囲がとても広かったので、事業者さんに声を掛けるのは大変でした。すごく、走った気がします(笑)。とはいえ、拾いきれなかった事業者さんも多くて。お声がけしたい事業者さんが、たくさんいるのも「発酵街道」ならではの難しさでした。

――イベントのかたちも、長期間にわたり、よくあるイベントとは少し違ったように感じました。

松浦さん:他の地域から人を呼ぶイベントというよりは、まず地域の人に「街道のつながりのなかに、こんなに素敵な場所や取り組みがある」ということを伝えたかったんです。それと1日の打ち上げ花火のようなイベントでなく10日間をかけることで、関わってくれる方それぞれが参加できるタイミングや方法で、イベントに参加できるようにしました。

仮にそれぞれの関わりは小さかったとしても、様々な場所でコトやつながりが生まれやすい状態をつくりながら、結果として地域全体で「常にどこかでなにかが起こっている」状態をつくりたかったんです。

地域自体がまるで発酵しているような状態です。

地域の人に発酵をキーワードにしたお店や事業者さんを知ってもらうために、10日間という期間を設けていたんです。これも、僕は地域が「発酵」していると思っていて。

――と、いいますと?

松浦さん:お米と微生物が合わさり、それが混ざってお酒はつくられますよね。地域も、人がつながって、交流することで新しい価値がうまれていく、この過程がまさに発酵している、と言えると思うんです。「オーライ!発酵街道開」は発酵食品にまつわるイベントでもありますが、メタファーとしての発酵が起こる場になっているなって。

――なるほど。このイベント自体が、地域の発酵につながっていると。

五十嵐さん:今回のイベントでは、参加者のみなさんに自ら企画を立ててもらったんです。飲食店であれば、限定メニューを出してもらったり、酒蔵の蔵開きを開催してもらったり……、地域の事業者さんが自主的に参加していたのも、このイベントならではの特徴だったかもしれません。

Advertisement

「発酵」で地域課題にアプローチ。

おふたりに聞いた、これからのこと。

――イベントを終えて、おふたりの感想を教えてください。

松浦さん:このイベントはただ観光や集客だけを目的としたものではなく、「発酵をメタファーに地域をゴニョゴニョ…」と、とらえどころがなかったんです。でも、それがすごく面白くて。西区役所のみなさんが「今まででいちばん面白かった仕事です」って言ってくれるくらい、手応えのあるイベントになりました。

松浦さん:発酵の「過程」にフォーカスできたのが、僕はすごく良かったと思っています。「発酵」っていう言葉を聞くと、お酒や味噌みたいな、発酵食品をイメージする方が多いと思うんです。でもこのイベントでは、発酵にまつわるものを食べたり、買ったりするだけじゃなくて、地域が「発酵」する場にもなったと感じています。

――私も実際に行ってみて、エリアの各所で静かに盛り上がっているのがとても印象的で、おふたりの言葉が、とても腑に落ちました。イベント全体を通して、印象に残っていることはありますか?

五十嵐さん:このイベントで、お店と地域の人の交流はもちろん、お店同士の交流もたくさんあって。中には「ずっと気になっていたお店とつながることができた」って言ってくださった方がいて。これは予想してなかったんですが、すごく良い反応だなと思いました。

松浦さん:このエリアは年々、バスの運行本数や運行エリアが減っていて課題視されていました。この課題にアプローチしようと、期間中「発酵街道」エリアの各スポットを巡ることのできるシャトルバスを運行していたんです。これは西区さんによる“自主企画”のようなものですね。そうしたら、これがすごく好評で、たくさんの方に利用してもらえました。リサーチを通して見えた課題に自治体自らがチャレンジする機会になったことも、このイベントの大きな収穫でした。

――人のつながりだけでなく、地域がもつ課題に対しても効果があったんですね。今後、このイベントはどう変わっていくのでしょう。

五十嵐さん:「佐潟エリアブランディングプロジェクト」でこの地域のビジョンを立て、そのビジョンを実現するために具体的なアクションを起こしていく、というのをここまでの流れとして計画していました。これからは、地域の人が自主的に動き出せるような土台づくりをしていきたいんです。

松浦さん:今回のイベントで、人やお店が自発的につながってくれることがわかって。次の年に向けて、僕らにできるのはお店や人をつないでいくことだと思うんです。この地域がもっと発酵できるように、僕たちができることをこれからもやっていきたいですね。

Advertisement