新潟のものづくり工場にスポットを当てる『僕らの工場』連載。今回ご登場いただくのは、三条市の地場産業である金物、大工道具の製造に長い間携わり、海外に販路を求めて商品開発や市場開拓を行ってきた「角利製作所」代表取締役の加藤さん。角利製作所の成り立ちや、モノづくりや販売に対する考え方など幅広いお話をお伺いしてきました。

株式会社角利製作所

加藤 睦宏 Mutsuhiro Kato

1952年三条市生まれ。東京電機大学工学部卒業後、家業の株式会社角利製作所に入社。月に1回通っている料理教室で、すべてを忘れて料理に没頭することが楽しみ。

――「角利製作所」のはどのようにしてできた会社なんですか?

加藤さん:終戦直後の昭和21年に、うちの親父が金物の行商をしたのがはじまりです。戦時中は航空機を作ってた会社で溶接工をやっていて、戦後その職を失ったときに、三条は金物の有名な町だからということで、職人さんが作ったノミ、のこぎり、カンナとか大工道具を持って北海道に行商に行ったんです。それで昭和28年に会社組織にして、そのとき「角利産業株式会社」ができたわけです。

――それが角利製作所の親会社というわけですね?

加藤さん:そうですね。昭和33年に文部省が技術・家庭科という学科を学校に取り入れたときに、授業で子どもたちが使う大工道具を社内で作ろうということになって、角利産業の中に角利産業製造部ができました。それが今の角利製作所の前身で、昭和47年に独立して「株式会社角利製作所」となりました。

――加藤さんも幼い頃からモノづくりがお好きだったんですか?

加藤さん:親父は、僕の兄貴に本社である角利産業を継がせて、工場の方は次男の僕に継がせようという構想が昔からあったみたいで。小さい頃は「お前は工場やるんだぞ」って言われて育ったんです。それで僕は工学部の機械工学科に行って、製造の勉強をしました。

――その後、予定通りに角利製作所を継ぐことになる、と。

加藤さん:大学を卒業してから職業訓練校に1年間と、燕市にあるプレス金型の会社で半年間働かせてもらって、昭和51年に角利製作所に入社しました。

――じゃあ会社として独立してから割とすぐに入社されたんですね。

加藤さん:入社当時は苦労の連続でしたよ。「角利製作所」っていうのは「角利産業」という問屋の子会社ですよね。その頃は三条には500軒くらい問屋さんがあったんですけど、そのほとんどが「角利産業」のライバル会社になるわけです。そうなると角利製作所の商品はほとんど買ってもらえなかったので、販売先は親会社の角利産業がメインになるわけです。生産量は増やせても、角利産業以外に買ってくれるところがほんどないという状況でした。

――確かに他の問屋さんからしたら、ライバルの子会社からは商品買わないですよね。

加藤さん:そんな状況になったときに、僕の兄貴が「カンナ作れるんだったらノミもできないか」ってアイデアを出してくれて。しかも他がやっていない西洋式のノミを作ったらどうだって。当時、アメリカのスタンレーっていうブランドがナンバーワンだったので、スタンレーのノミを持ってきて「これを参考に作ってみよう」ってなりました。

――商品の量ではなく、種類を増やす方向に転換をしたんですね。

加藤さん:僕は前にお世話になった金型屋に行って機械借りて、とにかく手作りで作ったんです。そしたら兄貴がそれを持ってアメリカに1ヵ月かけて紹介に行ってくれたんです。でも「手作りだと直角とか平行がちゃんと出ないからダメだ」って言われて帰ってきたので、機械屋さんと相談してお互い知恵を出し合って、完全オリジナルで機械を作ったんですよ。品質の良いノミが大量に作れるようになりました。

――問題だった販売先ですが、増やすことはできましたか?

加藤さん:昭和53年に東南アジアで展示会があったんです。それに僕も参加して、シンガポールとタイに行って直接販売をするという経験をしました。海外は初めてで、しかも国内ですら販売の経験なんてしたことないのに、いきなり海外でバイヤーさんに直接売ることになるわけです。

――反応はどうでしたか?

加藤さん:バイヤーさんのひとりが商品をすごく気に入ってくれて「すぐに2,000本発注したい」って言われたんですよ。でも僕は売った経験も海外での取引もすべて初めてで、どう進めてよいのか分からずに、「会社に戻ってから相談してまた連絡します」とその場から逃れたんです。せっかく買ってくれると言ってるのに(笑)。戻っていろんな人に相談すると「そんなことはめったにあることじゃない。すぐに連絡した方がいい」って言われて、翌日、通訳さん通じてすぐにそのバイヤーさんに連絡しました。そしたら今度は「1割引きならすぐ注文するよ」って。したたかですよね(笑)。今度はそのタイミングでお受けしましたけどね。それが僕にとっては貿易のはじまりであり、商売のはじまりであったわけです。

――海外への挑戦は大当たりだったんですね。

加藤さん:うちは社員10人くらいなんだけど、去年の売上は約2億5,000万円で、そのうち75%が輸出なんですよ。さらにそのうちの9割は直接海外に売ってるんです。入社当初はモノを作っても地元で買ってくれる問屋なんて角利産業1社しかなかった。だから売るしかなかったんです。外の人に気に入っていただける商品を作れれば、市内どころじゃなくて世界中に売れる。その当時からぼんやりと可能性を感じてたとこがあったんですね。

――そこからは軌道に乗っていった感じですか?

加藤さん:昭和60年にはノミが42万本売れました。最初はシンガポールとタイのお客さんだけだったんですけど、どういうわけか話が広がって他の国からも注文が来るようになったんです。オーストラリアから10万本注文があったり。どんどん、倍々になっていきました。

――42万本はすごいですね。大ブレークじゃないですか。

加藤さん:でも昭和60年に「プラザ合意」っていう、日本の円高が急速に進むきっかけになる出来事があって、日本の輸出が不利になったんです。1ドル240円だったのが、その約2年後には120円になった。2ドルで売って僕は480円もらっていたのが、アメリカの人が同じ値段で買おうとおもったら4ドル出さないと買えなくなったわけです。そうなるとバイヤーズブランドでOEM生産していたお客さん達が、いっせいに仕入れ先を変えちゃったわけです。うちは注文をもらえなくなって、42万本売れてたのが翌年の昭和61年には15万本くらいまで減りました。残ったのはアジアのお客さんだけ。それからは1年に1回シンガポールに行って販売を続けながら、なんとか商売を続けてました。

――輸出は世界情勢や為替が大きく関わってきちゃうんですね。

加藤さん:その後もしばらくはヒット商品も生み出せないような状況で、低迷の時代が続きました。平成9年にはアジア通貨危機で世界中が不景気になって、3期連続赤字の状況にまでなりました。

――そこからどう持ち直したんですか?

加藤さん:ドイツのバイヤーさんとの出会いが大きなきっかけになりました。ある日、燕三条地場産センターの開発室長から電話があって、「外人が来たんだ。これから連れて行くから待っててくれって」って(笑)。都合が悪くて最初断ったんだけど、30分でいいから会って話を聞いてくれって言われたので会ってみたら、「いい大工道具が欲しい」と言うわけですよ。ルドルフ・ディックさんという方なんですが、当時で150年も続いているバイオリンの部材を提供している家系の、4代目の方だったんです。彼は工学博士でもあって、日本刀の研究をしていたり、日本の刃物が素晴らしいということを知っていて、「日本の刃物でバイオリンの木材を削りたい」ということだったんですね。

――なにやらすごい出会いの予感がします。

加藤さん:海外のバイヤーさんだったので、僕はいつも通り西洋式のノミを紹介したんです。そしたら彼は「これじゃない」って言うわけですよ。日本の伝統的な作り方をしたノミが欲しいって。挙げ句の果てには、「あなた西洋の真似ばっかりして何をしてるんですか」って言われました(笑)。彼がそう言ったもんだから、「じゃあ俺ならこう作るぞ」って気持ちが芽生えましたね。

――そこでは、すぐに取引は始まらなかったんですか?

加藤さん:だけどせっかくのご縁だからと思って、彼から要望を聞いて、半年かけて約100ページの提案書を作って送ったんです。A4の紙に写真を張って能書きとか値段も入れて。その約2年後くらいに彼は僕の送った提案書をいろいろ調べて検討したうえで、FAXで大量の注文をくれたんです。それが彼からの1回目の注文になるわけです。

――出会いを大切にした結果ですね。

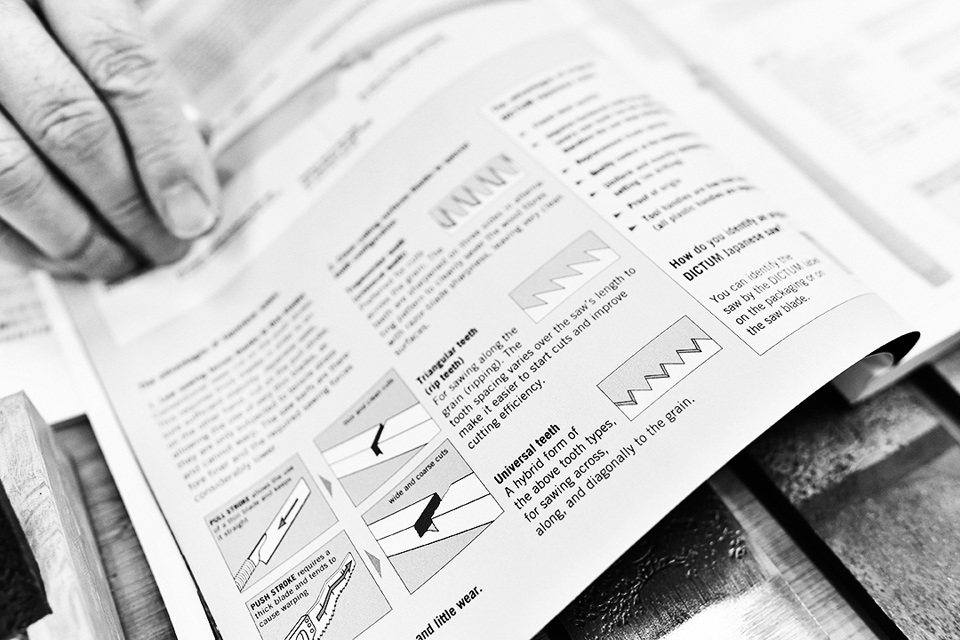

加藤さん:彼が最初に作ったカタログがこれですよ。彼のカタログの良いところは、しっかり道具の仕組みや使い方、手入れの仕方まで書いているんですね。彼はモノを売るだけではなくて、モノづくりのワークショップを開いて、道具の使い方を教えたりもしているんです。良い道具を正しく使ったモノづくりを通して、豊かな人生を暮らしましょうっていう想いが根底にあるんですね。だから品質的にもとても厳しいですよ。

――なんか、いい会社ですねえ。

加藤さん:初めてルドルフと会ったとき、「日本のノミで使いづらいところはないか」って聞いたことがあって。そしたら、ドイツ人は日本人に比べて手が大きいからそのままでは握りが小さいって言うんです。そこで作ったのがこのノミなの。日本の伝統の形と西洋人のスタイルを組み合わせた和洋折衷のノミです。

――今でも取引は続いているんですか?

加藤さん:最初の注文は300万だったのが、去年にはうちの年間売上の約半分を占めるほどになっています。ルドルフの会社もどんどん大きくなって世界的に有名になったんですね。

――その出会いが加藤さんにとっては大きな転機になったんですね。

加藤さん:当初からルドルフには「角利の名前を必ず入れてくれ」って条件で売っていました。そうすると、例えばアメリカでこのカタログ見た人も、うちに直接「これが欲しい」って連絡をくれるわけです。「このカタログの品番でこれと同じものが欲しい」と言って。ここ10年くらいはDICK(ルドルフの会社)のカタログを見て、南アフリカ、イスラエル、オーストラリア、ペルー、ブラジル、ベネズエラとか、行ったことがない国のお客様からも問い合わせが来るんです。DICKと取り引きを始めたことで、世界中にお客さんが広がりました。ルドルフはその後引退して、会社名もDICKからDICTUMに変わったのですが、彼の道具やものづくりに対するポリシーは現体制でも着実に引き継がれています。

――ルドルフさんの会社も、加藤さんがいなければ、ここまで大きくはなっていなかったかもしれないですよね。

加藤さん:僕は彼に会ってから人の真似をするのをやめたんです。もちろん良いものは参考にして残すけど、単純にかたちを真似したりコピーをするのはやめた。それやったって、ちっとも面白くないってことに気づけた。ものの見方とか視野も広がって、モノづくりに対する姿勢を学びましたね。ビジネスをする上では、大事なポリシーをしっかり持って、そこからずらさないようにしなくてはいけない。儲かるならなんでも良いんだって考え方はいけないっていうことも彼から学びました。

――すごい素敵な出会いだったんですね。

加藤さん:偶然に偶然が重なってルドルフに出会えたわけなんだけど、本当に出会えてよかったと思っています。だから僕も人に対して、「加藤さんと出会ってよかった」と言われるような、できるだけそういう機会を得るようにしたいと思って過ごしています。もちろん商売だけではなくてね。

株式会社角利製作所

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-3-53

Tel 0256-35-1115

営業時間 8:30~17:30

定休日 土・日・祝