新潟県産原料にこだわる、飲食店の強い味方「太洋軒製麺所」。

食べる

2025.05.06

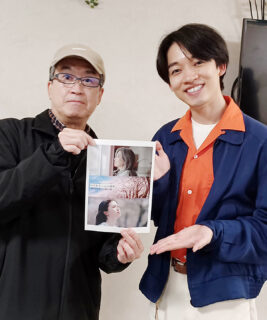

新潟県は知る人ぞ知る「ラーメン王国」で、個性豊かなラーメン店がたくさんあります。そんなラーメン店を支えるのが、製麺所。そのなかでも新潟県産の原料にこだわって麺づくりをしているのが、新潟市中央区にある「有限会社 太洋軒製麺所(たいようけんせいめんじょ)」です。小麦の香りが漂う製麺所にお邪魔して、専務の早川さんから麺へのこだわりや食への取り組みについて、いろいろとお話を聞いてきました。

有限会社 太洋軒製麺所

早川 順也 Junya Hayakawa

1988年新潟市中央区生まれ。国際調理製菓専門学校卒業後、東京都の南青山にあるイタリアンレストランやイタリアのトラットリアで修業を重ねる。2015年より新潟へ戻り、家業の「有限会社 太洋軒製麺所」に就業。アウトドアが好きで釣りを楽しんでいる。

料理修行で訪れたイタリアで、食文化を学ぶ。

——「有限会社 太洋軒製麺所」はいつ頃創業したんですか?

早川さん:詳しくはわからないんですけど、創業して80年は経っていると思います。祖父が創業したので僕で三代目になるんですよ。

——早川さんは最初から製麺所を継ごうと思っていたんでしょうか?

早川さん:僕は次男だったので製麺所は兄に任せて、イタリアンの調理師になろうと思ったんです。

——どうしてイタリアンの調理師を目指したんでしょう?

早川さん:父の知り合いにイタリアンのシェフがいて、ときどき食べに行っていたんです。その美味しさに感動して、自分でもそんな料理をつくってみたいと思うようになりました。

——そうだったんですね。

早川さん:新潟の調理師専門学校で勉強した後、東京の南青山にあるイタリア料理店で調理師として働きました。このときの経験で、調理する側の気持ちがわかるようになったことが、今でも製麺をする上で役に立っていると思います。

——なるほど。イタリア料理店ではどれくらい働いていたんですか?

早川さん:6年間働いていました。その後はイタリアに渡って。トラットリアで修業を重ねたんです。

——本場のイタリアンを勉強するために?

早川さん:それはもちろんですけど、イタリアの食文化を学びたかったんです。

——例えばどんなことを学んだんでしょう?

早川さん:その店では毎日地元の生産者が直接持ってくる、採れたての野菜を料理に使っているんですよ。そうした地域の食文化を重視するスローフードの姿勢を学びました。それからワイナリーや農園を訪れて、どのようにつくられているのかも知ることができました。この期間に学んだことは、僕のなかでも大きな意味を持ってくるんです。

——有意義な経験をしてきたんですね。でも、どうして「太洋軒製麺所」を継ぐことになったんですか?

早川さん:イタリアでの経験を生かして新潟でイタリアンレストランをオープンしようと思って帰ってきたら、兄が製麺所を継ぐことができなくなってしまいまして。会社を畳むか続けるかという状況になっていたんです。今まで育ててもらった恩もあるので、親の跡を継ぐ決心をしました。

原料や製法にこだわった、麺づくり。

——製麺所の仕事をはじめてみて、いかがでした?

早川さん:使っている原料の小麦が、すべて輸入品だったことにショックを受けました。そこで新潟県内の生産者を直接訪ねてみたら、新しいことにチャレンジしている生産者も多くて意気投合したんです。彼らの農産物を使って麺をつくることで付加価値を持たせるとともに、生産者と消費者をつないでいきたいと思いました。

——例えばどのような農産物を使っているんでしょうか?

早川さん:新潟県内でしか栽培を許可されていない、幻の古代米「紫宝(しほう)」を使った米粉麺をつくっています。鮮やかな紫色の麺で蕎麦に近い風味を持っているので、ざる中華といったメニューに向いているんですよ。

——へぇ〜、面白い麺ですね。他にもあったら教えてください。

早川さん:弥彦村で栽培された小麦「ゆきちから」を使った麺も開発しました。国産小麦は輸入小麦と性質がまるで違うので、商品化にはとても苦労したんです。ブレンドする際に比率が1g変わるだけで、味や色がまるで変わってしまうんですよ。ですから毎日手ごねしながら製麺して試作を繰り返し、手がボロボロになってしまいました(笑)

——うわ〜、それは大変でしたね。でも、そこまで生産者にこだわった麺って、なかなか無いんじゃないですか?

早川さん:そこに付加価値が生まれると思っています。そういった麺を使っていただける方々には、生産者のもとで農業体験をしてもらっているんですよ。その体験を通じて感じたことを、商品開発に生かしていただきたいんです。

——でも、国産小麦は値段が高いんじゃないですか?

早川さん:そこが難しいところなんです。現在はその付加価値を理解していただいているお店に使っていただいています。ただ、数年前からロシアのウクライナ侵攻に影響を受けて輸入小麦の値段が大幅に上がったことで、国産小麦を見直す時流になりつつあるんですよ。

——なるほど。原料の他にこだわっていることってあるんでしょうか?

早川さん:素材本来の味を楽しんでいただきたいので、できるだけ添加物を使わず、熟成もさせないというこだわりがあります。これは僕がイタリアで経験したことが大きく影響しているんですけど、食べ物は時間が経てば傷むのが当たり前なんです。添加物を使って長持ちさせるのではなく、できたてを新鮮なうちに食べてもらうのがいちばん美味しいと思っています。

——では麺を開発するときに、心掛けていることがあったら教えてください。

早川さん:そのお店のコンセプトを考えながら、麺を提案するようにしています。時代の流れとともにどんどん要求は高くなっていきますが、応えられる製麺所であり続けるよう努力していきたいですね。

食を通した取り組みで、世の中に貢献したい。

——今後力を入れたいことがあったら教えてください。

早川さん:ひとつは子ども食堂のサポートです。現在は2カ所の子ども食堂に麺の無償提供をおこなっているんですよ。

——それは素晴らしい。どんなきっかけではじめたんでしょう?

早川さん:イタリアで修業していたときに体験したことがきっかけなんです。ある晩、仕事を終えて帰ろうとしたところ、小さな女の子がやってきて「パンをちょうだい」っていうんですよ。それでパンを分けてあげたら、泣きながら喜んで食べていたんです。その出来事にショックと感動を覚えたので、帰国したら人のためにできることをしたいと思い続けてきたんですよね。

——そんな出来事があったんですね。

早川さん:それで製麺の際に出る切れ端でつくった麺を、無償提供するようになったんです。この取り組みは今後も続けていきたいと思っています。

——フードロスの削減にもつながる、素敵な取り組みだと思います。

早川さん:あと僕の卒業した調理師専門学校が弥彦村と包括連携協定を結んで、小麦や「伊彌彦米(いたひこまい)」をはじめとした農産物の商品開発や販売に関わると共に、食育を学ぶことになったんです。そうした取り組みにも協力していきたいですね。

——「製麺所」の枠を超えた活動にも携わっているんですね。

早川さん:そうですね(笑)。その他にも、国産小麦の栽培は力を入れて勧めていきたいんです。これから温暖化がどんどん進んでいくことで、美味しいお米をつくることが難しくなっていくと思っているんですよ。その点、小麦は温暖な気候に向いている作物なので、耕作放棄地を利用して栽培していってほしいと思っています。

——お話を聞いて、国産小麦にこだわっている理由がよくわかりました。

早川さん:誰かが動かないことには、世の中変わっていきませんからね。作物の自給率が少しでも上がるよう貢献していけたらと思っています。

有限会社 太洋軒製麺所

新潟市中央区上近江2-14-24

025-283-4621

Advertisement